Fragen und Antworten zur Energiewende

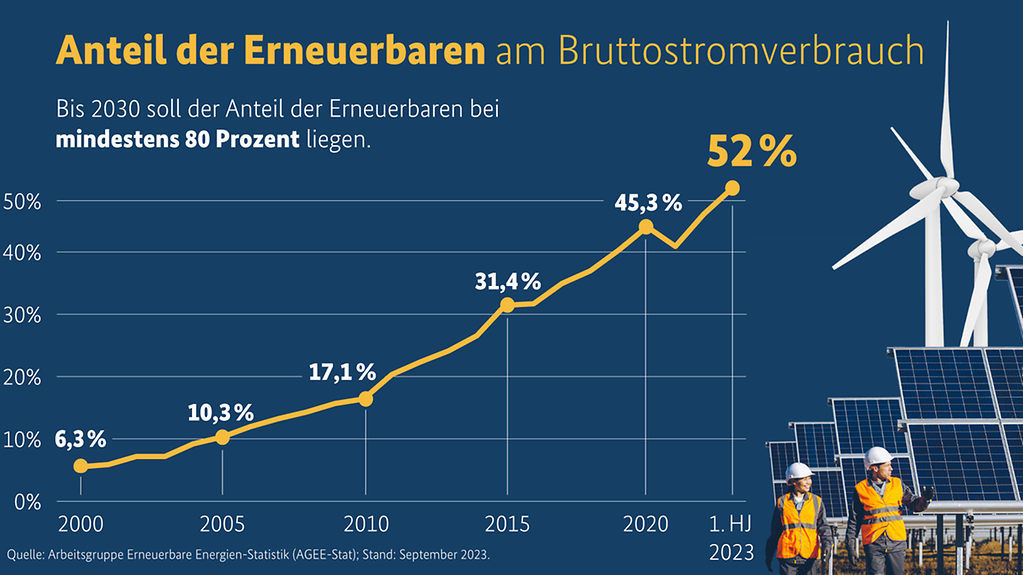

Die Energieversorgung Deutschlands wird grundlegend umgestellt – für eine klimaverträgliche und wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft. Die Bundesregierung hat die Weichen gestellt, um von fossilen Energien unabhängig zu werden. Sie beschleunigt den Ausbau der Erneuerbaren Energien. Diese sollen bis 2030 mindestens 80 Prozent unseres Stromverbrauchs decken. Wie kann das gelingen und wo stehen wir ?

11 Min. Lesedauer

Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch hat weiter zugenommen.

Foto: Shutterstock/Bundesregierung

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Bis 2030 soll sich der Anteil der Erneuerbaren Energien fast verdoppeln – ausgehend vom Jahr 2021. Dafür muss sich die Ausbaugeschwindigkeit sogar verdreifachen. Die Bundesregierung macht deshalb mehr Tempo bei der Energiewende.

Sie nimmt an Fahrt auf: 2023 wurde mit fast 52 Prozent erstmals über die Hälfte des verbrauchten Stroms durch erneuerbare Energieträger gedeckt. Und erstmals wurde mit 56 Prozent auch deutlich mehr als die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren Energien erzeugt.

Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien stieg 2023 auf rund 56 Prozent, teilte die Bundesnetzagentur Anfang Januar mit. Ihr Anteil am deutschen Strommix war noch nie so hoch. Den größten Beitrag zur Stromerzeugung leisteten Windkraftanlagen – vor allem an Land. Dagegen sank die Stromerzeugung mit konventionellen Energieträgern insgesamt um fast ein Viertel. Fast 37 Prozent weniger Steinkohle und fast 25 Prozent weniger Braunkohle wurden zur Stromerzeugung genutzt. Windenergieanlagen erzeugten erstmals mehr Strom als Braun- und Steinkohlekraftwerke zusammen. Solaranlagen erzeugten wegen des schlechten Wetters nur knapp 2 Prozent mehr Strom. Der starke Zubau an Solaranlagen machte die geringere Sonneneinstrahlung jedoch wett.

Weitere Daten finden Sie im Bericht der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien Statistik.

2022 war der Treibhausgas-Ausstoß in Deutschland um 40 Prozent geringer als im Jahr 1990. Rund 750 Millionen Tonnen Treibhausgase wurden 2022 freigesetzt. Das sind gut 9,6 Millionen Tonnen oder 1,3 Prozent weniger als 2021, zeigt die Treibhausgas-Bilanz 2022 des UBA—Umweltbundesamts. Allerdings stiegen die Treibhausgasemissionen im Energiesektor. Denn es wurde mehr Kohle zur Stromerzeugung eingesetzt, nachdem die russischen Gaslieferungen ausblieben. Deutschland ist jetzt unabhängig von russischem Gas, Kohle und Öl. Die Zielwerte des Klimaschutzgesetzes (KSG) wurden insgesamt im Jahr 2022 eingehalten.

Die Bundesregierung hat 2023 ein novelliertes Klimaschutzgesetz und ein neues Klimaschutzprogramm 2023 auf den Weg gebracht. Sie bekräftigt ihre ehrgeizigen Klimaschutzziele und legt konkrete Maßnahmen vor, um sie zu erreichen.

Die Energiewende wird Zeit und Geld kosten, aber sie ist notwendig. Daher treibt die Bundesregierung den Ausbau der Erneuerbaren Energien mit höchster Priorität voran. Denn die Schäden durch den voranschreitenden Klimawandel würden uns finanziell weitaus höher belasten. Mindestens 145 Milliarden Euro Schäden sind in Deutschland allein zwischen 2000 und 2021 zu verzeichnen. Bis Mitte des Jahrhunderts rechnen Forschende mit Schäden zwischen 280 und 900 Milliarden Euro. Noch nicht eingerechnet sind gesundheitliche Beeinträchtigungen, Todesfälle durch Hitze und Überflutungen, die Belastung von Ökosystemen oder der Verlust von Artenvielfalt. Daher sind Investitionen in die Anpassung an den Klimawandel und den Klimaschutz nötiger denn je– und das tut die Bundesregierung. Sie unterstützt dabei Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und Kommunen.

2024 stehen im zentralen Finanzierungsinstrument des Bundes, dem Klima- und Transformationsfonds rund 49 Milliarden Euro bereit: etwa zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung und für den Heizungstausch, für die Elektro-Mobilität oder für regionale Klimaschutzinitiativen und zum Ausbau der Wasserstoffwirtschaft.

Mit dem „EEG 2023“ wird der Ausbau der Erneuerbaren Energien konsequent auf den 1,5-Grad-Pfad des Pariser Klimaschutzabkommens ausgerichtet. Deutschland hat das Ziel bis 2045 klimaneutral zu werden.

Um das zu erreichen, legt die Bundesregierung im „EEG 2023“ höhere Ausbauziele für Wind- und Solarenergie fest. Die Erneuerbaren Energien erhalten gesetzlichen Vorrang, um ihren Ausbau massiv voranzubringen. Zu dem sind bis 2028/29 deutlich höhere Ausschreibungsmengen für den Zubau Erneuerbarer Energien festgelegt. Anlagenbetreiber müssen die Kommunen besser am Ertrag von Wind- und Freiflächen-Anlagen beteiligen. Die Arbeit von Bürgerenergiegesellschaften wird erleichtert.

Die Bundesregierung hat parallel die rechtlichen Grundlagen geschaffen, um die Stromnetze schneller auszubauen. Denn der Strom aus Erneuerbaren Energien muss überall hin transportiert werden. Vor allem der Strom aus den Windparks von Nord- und Ostsdeutschland muss auch in die Industriezentren in Süd und Westdeutschland fließen.

Mit dem „Wind-an-Land-Gesetz“ müssen bis 2032 bundesweit zwei Prozent der Flächen für Windenergie ausgewiesen werden. Dabei sind vor allem die Länder in der Pflicht. Bis 2022 waren erst 0,8 Prozent der Flächen für Windenergie ausgewiesen – nur 0,5 Prozent waren tatsächlich verfügbar. Die installierte Leistung bei der Windenergie soll nach dem „EEG 2023“ um jährlich 10 GW steigen.

Um die langen Planungs- und Genehmigungsverfahren bei der Windenergie zu verkürzen, wurden bundeseinheitliche Standards für den Artenschutz im Gesetz verankert. Die Bundesregierung hat weitere Vereinfachungen im Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung mit den Ländern vereinbart.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Austausch mit den Ländern und der Branche eine „Wind-an-Land-Strategie “ entwickelt, um Planung, Genehmigung und Bau von Windkraftanlagen zu beschleunigen.

Die in den vergangenen zwei Jahren beschlossenen und teils schon umgesetzten Maßnahmen zeigen erste Erfolge: Es wurden deutlich mehr Windenergieanlagen genehmigt. Bis die Maßnahmen sich vollständig auf den Zubau auswirken, braucht es noch Zeit. Der Ausbau der Windenergie an Land wird in diesem und im nächsten Jahr weiter zunehmen. Der Zielpfad des EEG 2023 dürfte allerdings erst zeitversetzt erreicht werden.

Ja. Um den Ausbau der Solarenergie voranzubringen, sollen neue Solaranlagen nach dem EEG 2023. in Planungsprozessen Vorrang vor anderen abzuwägenden Interessen erhalten und so schneller genehmigt werden.

Solarstrom vom Dach wird seit 2023 höher vergütet und zudem steuerlich gefördert. Mit dem Gesetzentwurf zum Solarpaket I will die Bundesregierung wird die Installation und den Betrieb von Photovoltaikanlagen vor allem entbürokratisieren und den Zubau so weiter beschleunigen.

Der Solar-Zubau kam 2023 gut voran: Das höhere Jahresziel von 9 GW neu installierter Solarleistung wurde bereits vier Monate früher erreicht. Insgesamt wurden rund 14 GW zugebaut.

2024 sind 13 GW das Ziel. 2025 sollen 18 GW erreicht werden und ab 2026 jählich 22 GW pro Jahr. Bis 2030 sollen Solarenergieanlagen mit einer Leistung von rund 215 GW—Gigawatt installiert sein.

Wasserstoff zählt zu den Energieträgern der Zukunft und spielt beim Ersatz für Erdgas, Öl und Kohle eine entscheidende Rolle. Wasserstoff ist ein flexibel einsetzbarer und leicht transportierbarer Energieträger. Wenn er mit Erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist er zudem klimafreundlich.

Deutschland will bis 2045 eines der ersten klimaneutralen Industrieländer werden. Dafür kommt neben der Elektrifizierung von Prozessen insbesondere grünem Wasserstoff für energieintensive Prozesse eine bedeutende Rolle zu – etwa für die Stahl- und Zementerzeugung oder auch im schwer zu elektrifizierenden Luft- und Seeverkehr.

Die Bundesregierung will den Markthochlauf von Wasserstofftechnologien beschleunigen und ein Wasserstoffnetz aufbauen. Diese Ziele treibt sie mit der Nationalen Wasserstoffstrategie voran. Neben den Vorteilen für das Klima und die Versorgungssicherheit bieten neue Wasserstofftechnologien das Potenzial für viele zukunftsfähige Arbeitsplätze.

Ja. Es die Bundesregierung tut alles dafür, um Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Dazu gehört der beschleunigte Ausstieg aus der Kohleverstromung. Dieser soll spätestens 2038 erfolgen und idealerweise bereits im Jahr 2030.

Mit dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Versorger RWE hat sich die Bundesregierung für ein Ende der Braunkohlekraftwerke im Rheinischen Revier schon bis 2030 geeinigt, also um acht Jahre vorgezogen. Das vorgezogene Ende ist ein wichtiges Element des im Koalitionsvertrag vorgesehenen früheren Kohleausstiegs.

Seit Anfang 2023 ist Deutschland unabhängig von Energielieferungen aus Russland. Unser Energiebedarf wird nun durch andere Lieferquellen und zu 50 Prozent aus Erneuerbaren Energien gedeckt. 2023 wurde zur Sicherung der Energieversorgung immer noch Kohle gebraucht, aber deutlich weniger als im Jahr zuvor. Für den Notfall können Reservekraftwerke in Betrieb gehalten werden. Die Notfall-Regelung ist bis Ende März 2024 befristet.

Die Bundesregierung hält am Atomausstieg fest. Ein Weiterbetrieb ist aus rechtlichen, technischen und betriebswirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Entscheidend für den Ausstieg aus der Kernkraftnutzung für die Stromversorgung in Deutschland waren die weltweit gewonnenen Erkenntnisse über den Betrieb der Kraftwerke und die Entsorgung radioaktiver Abfälle.

Am 15. April endete der befristete Weiterbetriebs der drei Kernkraftwerke von Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2, um die Stromversorgung im Winter 2022/23 zusätzlich abzusichern. Damit ist die Ära der Kernkraft für die Stromerzeugung in Deutschland beendet. Die Versorgung mit Energie wird auch künftig gewährleistet sein.

Nein, Deutschland muss keinen teuren Strom aus dem Ausland dazu kaufen. Und es ist nicht auf Atomstrom aus Frankreich angewiesen. Tatsächlich kauft aber auch Deutschland im Laufe eines Jahres immer wieder Strom aus dem Ausland ein. Das ist ein üblicher Vorgang, denn Deutschland ist Teil des europäischen Strombinnenmarktes, in dem Strom über die Grenzen der Mitgliedstaaten hinweg gehandelt wird.

Ist Strom in Nachbarländern günstiger einzukaufen als durch eigene Produktion zu erzeugen, kaufen deutsche Versorger den billigeren Strom aus dem Ausland ein – sprich dann wird importiert. Ist heimisch erzeugter Strom günstiger als in den Nachbarländern, wird er exportiert. Deutschland und die anderen europäischen Länder können so wechselseitig von den jeweils günstigsten Erzeugungsbedingungen profitieren. Der physikalische Stromaustausch erfolgt mit elf Nachbarländern - Dänemark, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Tschechien, Polen und über Seekabel auch mit Schweden und Norwegen.

So wurde 2023 im Gegensatz zu den beiden Jahren davor mehr Strom nach Deutschland importiert als exportiert. Die importierten 54,1 Terawattstunden (TW) Strom stammten aus 10 verschiedenen Ländern: Davon kamen zum Beispiel 13,08 TW aus Dänemark, 8,82 TW aus Frankreich und 6,22 TW aus Norwegen.

2023 wurde in Deutschland erstmals über 50 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren Energien erzeugt. Zugleich ist der Anteil der Kohleverstromung deutlich gesunken. Im Vergleich zu 2022 wurde in 2023 wieder mehr Erdgas (+31,3 Prozent) zur Stromerzeugung genutzt. Trotz der Abschaltung der letzten deutschen Kernkraftwerke sanken im Jahresverlauf die Großhandelspreise für Strom. Der Anteil der Kernenergie am deutschen Strommix betrug zuletzt noch 6 Prozent.

Der europäische Strombinnenmarkt wurde geschaffen, um den Wettbewerb zu fördern, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die Kosten für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu senken. Stromimporte und -exporte sind die natürliche Folge dieses grenzüberschreitenden Stromhandels.

Zudem muss die Netzbelastung in den Stromnetzen stets stabil bleiben, damit es nicht zu Stromengpässen kommt. Dafür müssen Stromerzeugung und Verbrauch in Waage gehalten werden. Die vier Übertragungsnetzbetreiber (50 Hertz Transmission, Amprion, TenneT TSO und TransnetBW) in Deutschland müssen also immer wieder eingreifen mit sogenannten Redispatch-Maßnahmen, damit dies gelingt.

Nein – ganz im Gegenteil. Fracking ist ein Verfahren zur Gewinnung von Erdgas und Erdöl – also dient der Gewinnung fossiler Rohstoffe. Beim sogenannten „Fracking“ wird Gas freigesetzt, indem eine Flüssigkeit in Gestein, das Gas enthält, eingepresst wird. Durch den steigenden Druck formen sich kleine Risse in dem Gestein, das Gas wird freigesetzt und kann durch die Bohrleitung an die Oberfläche geleitet werden.

Bei der Suche nach alternativen Gaslieferungen für weggefallenes Gas aus Russland stellt sich auch die Frage nach heimischen Ressourcen neu. Gas hierzulande mittels Fracking zu gewinnen, ist mit Blick auf die Risiken für die Umwelt und auf die langen Vorläufe bis zur Produktion keine Option.

Die Regelungen in Deutschland sind klar: Der Schutz von Trinkwasser und Gesundheit hat absoluten Vorrang: Fracking kann in Deutschland nur zum Einsatz kommen, wenn damit keine Gefahren für Menschen und Umwelt einhergehen. Weitere Informationen

Deutschland verfügt europaweit über die höchste installierte Kraftwerksleistung und erzeugt und verbraucht am meisten Strom. 2021 waren es etwa 560 Terawattstunden. Um unser Klima zu schützen, wird Strom aus Wind, Sonne und anderen erneuerbaren Energien in Deutschland zukünftig den Hauptanteil der Energieversorgung übernehmen. Mit der Wasserstoffstrategie treibt die Bundesregierung zudem den Ausbau der Energieversorgung vor allem wichtiger Industriezweige voran.

Die Bundesregierung hat bei ihren Ausbauzielen für die Energiewende den künftig höheren Strombedarf eingerechnet. Denn Industrieprozesse, Wärmeerzeugung und Verkehr werden zunehmend elektrifiziert. 2030 sollen daher rund 600 Terrawattstunden (TWh) Strom aus Erneuerbaren Energien bereitgestellt werden – ausgehend von einem höheren Bruttostromverbrauch von etwa 750 TWh—Terrawattstunden. Die erneuerbaren Energien müssen daher kontinuierlich und möglichst schnell in das Stromversorgungssystem integriert werden. Weitere Informationen zum Strommarkt der Zukunft

Energie wird zwar immer effizienter genutzt und teilweise eingespart, doch immer mehr Konsum und eine wachsende Wirtschaft halten den Verbrauch hoch. Mehr Energieeffizienz ist also die wichtige zweite Seite der Energiewende. Die öffentliche Hand soll daher Vorbild werden beim Energiesparen. Das neue Energieeffizienz-Gesetz verpflichtet Behörden, energieintensive Unternehmen und Rechenzentren, mehr Energie zu sparen. Denn Klimaschutz und Energiewende können nur erfolgreich sein, wenn der Energieverbrauch dauerhaft sinkt.

Die Preise für Strom und Gas entstehen am Markt: Wer mit Strom oder Gas beliefert wird, zahlt dafür einen bestimmten Preis. Drei wesentliche Aspekte kommen dabei zum Tragen: Der Preis für die Beschaffung und den Vertrieb von Strom oder Gas ist je nach Anbieter unterschiedlich und ist der sogenannte „Wettbewerbsanteil“. Kunden können häufig Geld sparen, wenn sie prüfen, ob sich ein Wechsel des Anbieters oder des Tarifs lohnt.

Die Entgelte für die Netznutzung und die staatlich veranlassten Preisbestandteile wie zum Beispiel Steuern oder die Preise für CO2-Zertifikate sind durch Gesetze und staatliche Regelungen vorgegeben. Sie machen etwa die Hälfte des Strom- und auch des Gaspreises aus.

Infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verteuerten sich in Deutschland und der EU die Preise, vor allem für Energie und Lebensmittel. Die Bundesregierung hat Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen mit umfassenden Entlastungspaketen unterstützt. Die damit im Herbst 2022 eingeführten Energiepreisbremsen sind zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen.

Die Preise für Strom und Gas sind nach der Umstellung von russischer Energie auf andere Energielieferländer und mehr Erneuerbaren Strom wieder gesunken. Sie liegen in der Regel unter dem Preisniveau, das durch die Energiepreisbremsen garantiert wurde. Dazu trugen auch die großen Energieeinsparungen bei, die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen 2022 und 2023 geleistet haben.

Die Bundesregierung entlastet Bürgerinnen und Bürger weiterhin: Stromkundinnen und -kunden müssen seit Juli 2022 keine EEG-Umlage mehr zahlen. Für einen durchschnittlichen Mehrpersonen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden pro Jahr entspricht das einer jährlichen Entlastung von rund 130 Euro.