Die Bundesregierung hat Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen mit den Strom- und Gaspreisbremsen von den stark gestiegenen Energiekosten entlastet. Diese im Herbst 2022 eingeführten Energiepreisbremsen sind zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen. Die derzeit angebotenen Preise für Strom und Gas liegen aktuell in der Regel unter dem Preisniveau, das durch die Energiepreisbremsen garantiert wurde. Die wichtigsten Informationen.

5 Min. Lesedauer

Foto: Bundesregierung

Die Preisbremsen sind zum 31. Dezember 2023 ausgelaufen. Darauf hat sich die Bundesregierung in ihrem Vorschlag zum Haushalt 2024 verständigt. Die derzeit angebotenen Preise für Strom und Gas liegen in der Regel ohnehin unter dem Preisniveau, das durch die Energiepreisbremsen garantiert wurde. Wer derzeit Versorgerverträge hat, bei denen die Preise oberhalb davon liegen, sollte einen Tarif- oder Anbieterwechsel in Erwägung ziehen.

Bundeskanzler Scholz hat in der Regierungserklärung vom 28. November 2023 zum Auslaufen der Preisbremsen Folgendes gesagt: „Inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben, und ebenfalls spürbar unterhalb der Preise im vergangenen Herbst und Winter. Unsere Gasspeicher haben wir zudem so gut gefüllt, dass wir nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen. Klar ist aber auch: Sollten die Preise für Energie dennoch erneut unerwartet dramatisch steigen, sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig zu handeln.“

Die Strompreisbremse galten für alle Stromkundinnen und Stromkunden seit Januar 2023. Die Entlastungsbeträge für Januar und Februar wurden von den Stromversorgern im März 2023 mit ausgezahlt. Die Gas- und Wärmepreisbremse startete im März 2023 und umfasste ebenfalls rückwirkend die Monate Januar und Februar.

Die Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Übernahme der EEG-Umlage bleibt erhalten. Der geplante Zuschuss zur Stabilisierung der Netzentgelte kann durch die Schließung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht mehr finanziert werden. Die Übertragungsnetzentgelte steigen damit auf 6,43 Cent pro Kilowattstunde im Jahr 2024 – also um etwas mehr als drei Cent pro Kilowattstunde.

Insgesamt ist mit einer weiteren Beruhigung der Preise auf den Energiemärkten zu rechnen – auch, weil die Bundesregierung mit dem Ausbau der Erneuerbaren Energien und mit den neu errichteten Terminals für Flüssiggas die Energieversorgung gesichert hat.

Das geplante Strompreispaket für Unternehmen des produzierenden Gewerbes und die Land- und Forstwirte soll umgesetzt werden. Es enthält nunmehr die Senkung der Stromsteuer (Fördervolumen 3,25 Milliarden Euro pro Jahr) sowie die Beibehaltung und Verbesserung der Strompreiskompensation (2,65 Milliarden Euro) und des sogenannten Super-Caps für besonders energieintensive Unternehmen (1,18 Milliarden Euro).

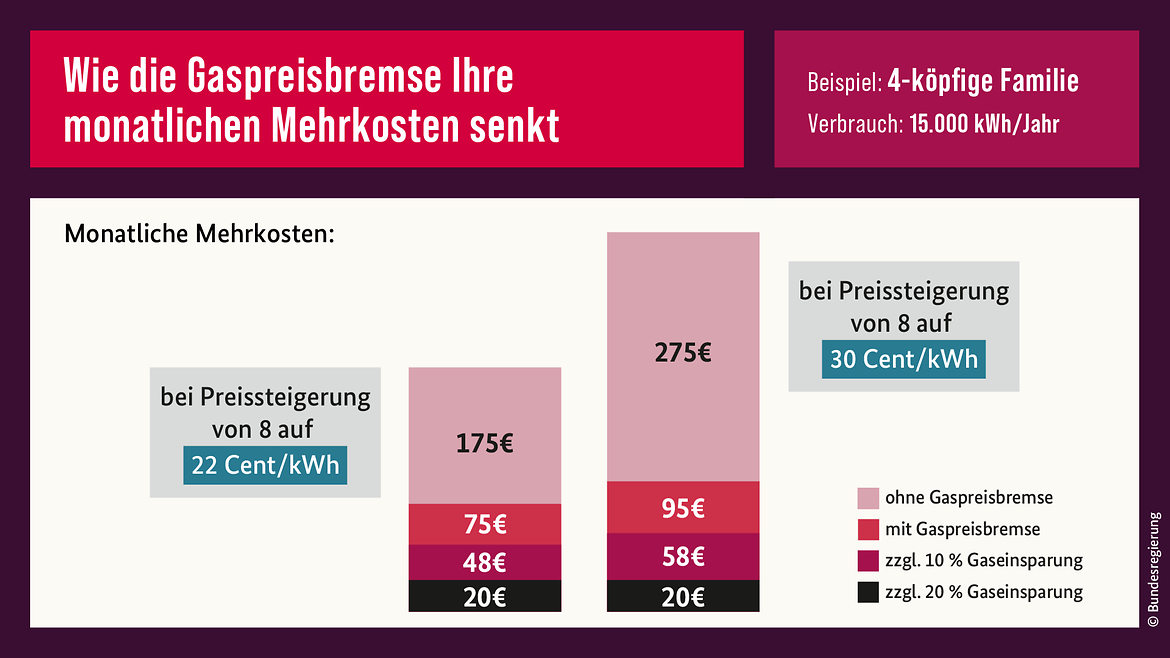

Für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen mit weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden Gasverbrauch im Jahr sowie für Vereine betrug der Gaspreispreisdeckel 12 Cent pro Kilowattstunde. Für Fernwärme betrug der gedeckelte Preis 9,5 Cent je Kilowattstunde. Dieser gedeckelte, niedrigere Preis galt für ein Kontingent von 80 Prozent des im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs. Für den restlichen Verbrauch musste der normale Marktpreis gezahlt werden.

Die befristete Gaspreisbremse sollte ebenfalls der von den hohen Preisen betroffenen Industrie dabei helfen, Produktion und Beschäftigung zu sichern. Hier wurde ab Januar 2023 der Netto-Arbeitspreis für die Kilowattstunde auf 7 Cent gedeckelt – für 70 Prozent das Gas-Verbrauchs. Auch hier galt: Für den übrigen Verbrauch zahlen die Unternehmen den regulären Marktpreis. Diese Regelung galt auch für Krankenhäuser.

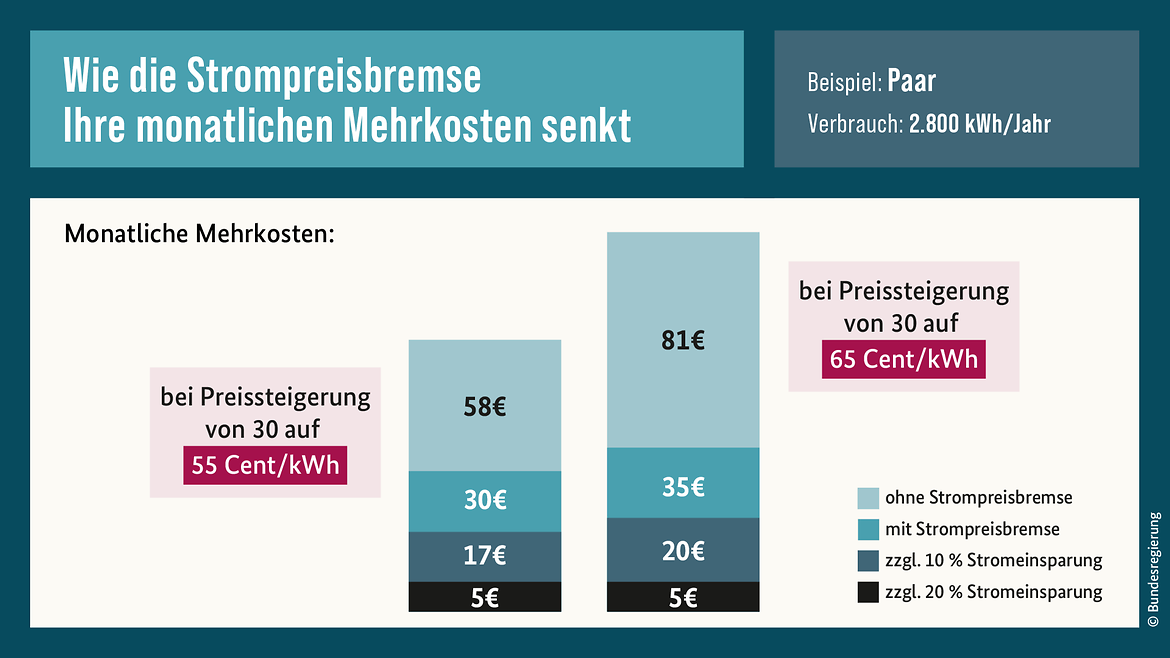

Die Strompreisbremse sollte dazu beitragen, dass die Stromkosten insgesamt sinken. Der Strompreis für private Verbraucher sowie kleine Unternehmen wurde bei 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Dies galt für den Basisbedarf von 80 Prozent des historischen Verbrauchs – in der Regel gemessen am Vorjahr. Nur für den übrigen Verbrauch, der darüber hinausgeht, musste dann der reguläre Marktpreis gezahlt werden.

Für mittlere und große Unternehmen mit mehr als 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch lag der Deckel bei 13 Cent (Netto-Arbeitspreis) für 70 Prozent des historischen Verbrauchs – in der Regel gemessen am Vorjahr. Auch sie zahlten für den darüber liegenden Verbrauch den regulären Marktpreis.

Die Preisbremse bei 40 Cent pro Kilowattstunde entlastete Privathaushalte, die eine elektrisch betriebene Heizung nutzen, mitunter gar nicht oder nur sehr geringfügig. Heizstrom ist nämlich in der Regel deutlich billiger als Haushaltsstrom. Trotzdem kam es auch hier zu starken Preisanstiegen. Deshalb sollte für Netzentnahmestellen mit weniger als 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch und zeitvariablen Tarifen mit Hoch-und Niedertarif der Referenzpreis für Niedertarife (Nachtstromtarife) von 40 auf 28 Cent je Kilowattstunde gesenkt werden. Die zusätzliche Entlastung sollte bis spätestens 31.12.2023 ausgezahlt werden. Die entsprechende Anpassung im Strompreisbremsengesetz war am 3. August 2023 in Kraft getreten.

Für diesen Fall wurde nicht Ihre eigene Vorjahresrechnung, sondern der bisherige Energieverbrauch der neuen Wohnung zugrunde gelegt.

Ja, Bund und Länder haben Härtefallregelungen getroffen für Mieterinnen und Mieter, Wohnungsunternehmen, für soziale Träger, Kultur- und Forschungseinrichtungen, für kleine und mittlere Unternehmen sowie für Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen, die durch die steigenden Energiepreise in besonderer Weise betroffen waren. Der Bund stellte für Härtefallhilfen insgesamt zwölf Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereit.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Strompreisbremse sowie zur Wärme- und Gaspreisbremse.

Beratung über die Energiepreisbremsen: Über die kostenfreie Telefonhotline 0800-78 88 900 können sich alle Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Unternehmen über die Funktions- und Wirkungsweise der Strompreis-, Gaspreis- und Wärmepreisbremse informieren.

Ja, denn Haushalte, die mit Pellets, Heizöl oder Flüssiggas heizen, hatten ebenfalls mit erheblichen Kostensteigerungen zu kämpfen. Rechnungen für Heizmittel aus dem Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 01.12.2022 konnten eingereicht werden. Die Antragsfrist ist verstrichen: Den Antrag konnten Sie bis zum 20. Oktober 2023 direkt bei Ihrem Bundesland stellen. Betroffene Haushalte konnten so einen direkten Zuschuss von bis zu 2.000 Euro erhalten.

Wir entlasten Deutschland

Gas- und Strompreisbremse, Einmalzahlungen und Inflationsausgleich: Die Bundesregierung hat umfangreiche Entlastungspakete geschnürt – gemeinsam umfassen sie fast 300 Milliarden Euro. Das Ziel: Bürgerinnen und Bürger sollen unterstützt und Arbeitsplätze gesichert werden. Hier finden Sie die Maßnahmen im Überblick.