Energiewende beschleunigen

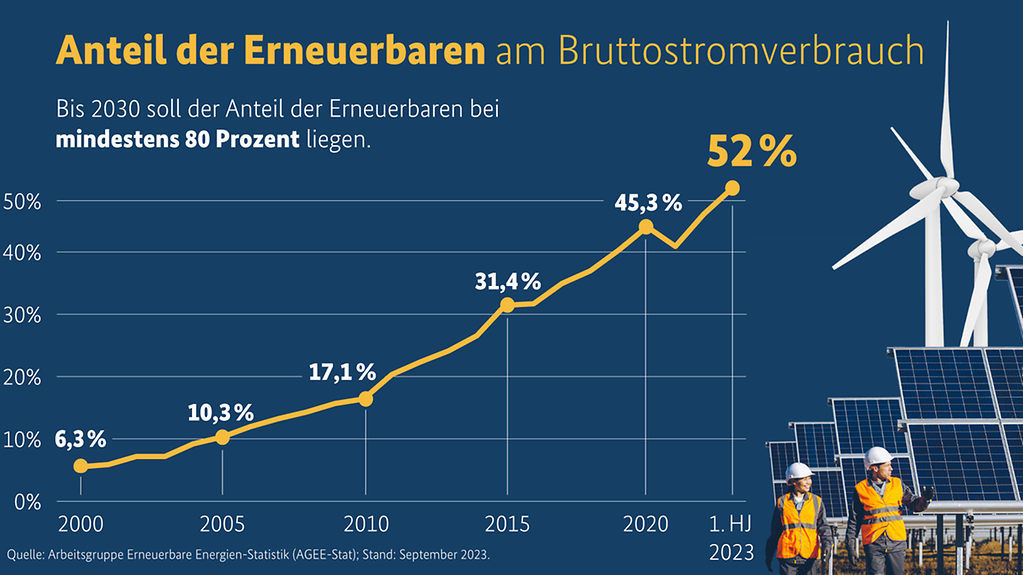

Um die Klimaschutzziele zu erreichen und unabhängig von fossilen Energieimporten zu werden, soll der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen. Die Bundesregierung stellt die Weichen für den beschleunigten Ausbau von Wind- und Solarenergie, den Ausstieg aus fossilen Energien und für mehr Energieeffizienz.

5 Min. Lesedauer

Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch hat weiter zugenommen.

Foto: Shutterstock/Bundesregierung

Erneuerbare Energien verursachen keine schädlichen Treibhausgasemissionen. Daher sind Wind-, Solar- und weitere Erneuerbare Energien neben dem Energiesparen die beste Wahl für den Klimaschutz.

Der beschleunigte Ausbau erneuerbarer Energien hilft zudem dabei, die Abhängigkeit Deutschlands von Importen fossiler Energieträger zu reduzieren. Dies ist auch wichtig vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Damit Deutschland seine Klimaschutzziele erreicht, müssen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent sinken. Im Energiesektor müssen sie bis dahin um mehr als die Hälfte zurückgehen - auf 108 Millionen Tonnen CO2 (Stand: Novelle des Klimaschutzgesetzes 2021).

Bis 2030 Wind- und Solarstrom verdoppeln

Um die Klimaschutzziele zu erreichen, muss der Ausbau der Erneuerbaren Energien und der Stromnetze sehr viel mehr Fahrt aufnehmen. Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch zu mindestens 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien gedeckt werden. 2022 waren es 46,2 Prozent. Ihr Anteil muss sich also innerhalb von weniger als zehn Jahren fast verdoppeln. Wind- und Solarenergie müssen dreimal schneller als bisher ausgebaut werden – zu Wasser, zu Land und auf dem Dach.

Steigender Strombedarf eingerechnet

Die Bundesregierung hat eingerechnet, dass der Strombedarf steigen wird. Denn Industrieprozesse, Wärmeerzeugung und Verkehr werden zunehmend elektrifiziert. 2030 sollen daher rund 600 Terawattstunden (TWh) Strom aus erneuerbaren Energien bereitgestellt werden – ausgehend von einem höheren Bruttostromverbrauch von etwa 750 TWh.

Größte ernergiepolitische Novelle seit Jahrzehnten

Dafür hat die Bundesregierung am 6. April 2022 die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten verabschiedet: Das neue EEG 2023 wird erstmals konsequent auf das Erreichen des 1,5-Grad-Pfades nach dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgerichtet. Es legt die neuen, höheren Ausbauziele für Wind- und Solarenergie fest und gibt erneuerbarer Energie erstmals gesetzlichen Vorrang. Damit erhalten sie in Planungsprozessen Vorrang vor anderen abzuwägenden Interessen.

Die neuen Ausbauziele für Erneuerbare Energie:

Das Ausbauziel für Windenergie auf See steigt bis 2030 auf mindestens 30 Gigawatt (GW), bis 2035 sollen mindestens 40 GW und bis 2045 mindestens 70 GW erreicht werden. Dazu hat das Bundeswirtschaftsministerium eine Offshore-Realisierungsvereinbarung geschlossen: Beteiligt sind die Hansestädte Bremen und Hamburg, die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein sowie die Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, Amprion und TenneT.

Bei Windenergie an Land sollen jährlich um 10 GW installierte Leistung dazukommen. Ziel sind bis 2030 rund 115 GW. Die Ausbauraten bei Solaranlagen sollen um 22 GW pro Jahr steigen auf insgesamt rund 215 GW bis 2030.

Dafür werden die Ausschreibungsmengen für die Zeit bis 2028/29 erhöht, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt. Kommunen werden besser am Ertrag von Wind-, Sonne- oder Biomasse-Anlagen beteiligt und die Arbeit von Bürgerenergiegesellschaften erleichtert.

Zudem hat die Bundesregierung mit die rechtlichen Grundlagen für den weiteren Ausbau des Stromleitungsnetzes geschaffen. Beides muss Hand in Hand gehen.

Mehr Flächen für Windkraftausbau an Land

Mit dem „Wind-an-Land-Gesetz“ müssen die Länder bis zum Jahr 2032 rund zwei Prozent ihrer Landesfläche für Windkraft ausweisen, um beim Ausbau der Windenergie verlässlich ans Ziel zu kommen. Derzeit sind bundesweit 0,8 Prozent der Flächen für Windenergie ausgewiesen – allerdings sind nur 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar.

Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen

Die Bundesregierung will Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Wind-, Solarparks und Stromnetzanbindungen deutlich schneller voranbringen. Mit den Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz gelten bei Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen an Land für die artenschutzrechtliche Prüfung nun bundeseinheitliche Standards.

Für noch mehr Beschleunigung sollen ein Planungsbeschleunigungspaket der Bundesregierung und die Umsetzung der EU-Notfallverordnung sorgen. „Die Bundesländer und die Genehmigungsbehörden haben nun die gesetzlichen Grundlagen, um den Windkraftausbau mit voller Kraft voranzutreiben und Anlagen zügig zu genehmigen, so Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck.

Mehr Solar aufs Dach und Heizen mit Erneuerbaren Energien

Für Solarstrom vom Dach gibt es eine höhere Vergütung sowie Förderung bei der energetischen Gebäudesanierung. Mit neuen Förderboni und leichteren Förderbedingungen will die Bundesregierung möglichst viele Menschen bei der energetischen Sanierung ihrer Häuser unterstützen. Am 1. März 2023 ist zudem die Förderrichtlinie für den klimafreundlichen Neubau gestartet.

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen auch die Wärmeversorgung auf Erneuerbare Energien umgestellt werden. Denn mehr als ein Drittel der gesamten Energie wird fürs Heizen und warmes Wasser verbraucht. Geheizt wird in drei Vierteln der bestehenden Gebäude mit fossiler Energie, vor allem mit Erdgas. Daher startet die Bundesregierung mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes eine umfangreiche Modernisierungsoffensive. Ab dem 1. Januar 2024 soll möglichst jede neu eingebaute Heizung mit mindestens 65 Prozent Erneuerbarer Energie betrieben werden.

Kohleausstieg möglichst vor 2038

Das Ende der Stromgewinnung durch die Kohleverbrennung wird Deutschlands Anteil am CO2-Ausstoß erheblich reduzieren. Bis spätestens im Jahr 2038 soll das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland stillgelegt werden, ist bisher im Kohleausstiegsgesetz vom August 2020 geregelt.

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vorgesehen, das Ende des Kohleausstiegs in Deutschland idealerweise bis 2030 vorzuziehen. In Nordrhein-Westfalen wird der Braunkohleausstieg bereits im Jahr 2030, also acht Jahre eher erfolgen.

Infolge der abrupt ausgefallenen russischen Gaslieferungen im Sommer 2022 wurden vorübergehend und befristet bis 31. März 2024 wieder Kohlekraftkraftwerke ans Netz genommen, um die Energieversorgung zu sichern.

Nord- und Ostseestaaten bauen Offshore-Windkraft aus

Die Nordsee soll bis 2050 zum größten Energielieferanten Europas werden – dies vereinbarten die neun Anrainerseestaaten am 24. April 2023 beim zweiten Nordsee-Gipfel. Offshore-Windkraftanlagen in der Nordsee sollen 120 Gigawatt bis 2030 und mindestens 300 Gigawatt bis 2050 an Strom erzeugen.

Auch die EU-Ostseeanrainerstaaten wollen etwa rund um die Insel Bornholm die Offshore-Windenergie bis 2030 gemeinsam weiter ausbauen. Deutschland und Dänemark schließen zudem das Energie-Drehkreuz Bornholm mit Stromleitungen an das deutsche und dänische Festland an – für Stromimporte auf Basis erneuerbarer Energien.

Wasserstoff für eine klimaneutrale Zukunft

Die Bundesregierung will weitere neue Energiepartnerschaften mit klarer Perspektive für die Energiewende und einen Umstieg auf grünen Wasserstoff schließen, etwa mit Kanada oder Norwegen. Bereits 2025 soll der Export von grünem Wasserstoff aus Kanada nach Deutschland beginnen.

Bis 2045 will Deutschland eines der ersten klimaneutralen Industrieländer werden. Für eine künftige klimaneutale Industrie kommt insbesondere grünem Wasserstoff eine bedeutende Rolle zu – etwa für die Stahl- und Zementerzeugung oder auch im Schwerlastverkehr. Die Bundesregierung fördert diese Zukunftstechnologie mit der Nationalen Wasserstoffstrategie. Deutschland kann allerdings grünen Wasserstoff nicht in der benötigten Menge selbst herstellen.

Finanzierung der Energiewende

Der Bund fördert den Ausbau erneuerbarer Energien ab Juli 2022 vollständig aus dem Klima- und Transformationsfonds. Er löst die Finanzierung aus der EEG-Umlage ab, die seit dem 1. Juli 2022 nicht mehr fällig ist. Für die Förderung einer umweltschonenden, zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung und für den Klimaschutz sollen von 2023 bis 2026 rund 177,5 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Für das Jahr 2023 hat die Bundesregierung 36 Milliarden Euro eingeplant. Der Fonds speist sich aus Einnahmen des europäischen Emissionshandels und aus der nationalen CO2-Bespreisung für Wärme und Verkehr.