Der Link wurde in Ihrer Zwischenablage gespeichert

Nach dem Sturz kommt der Patient in die Notaufnahme. Er wird behandelt, aber vielleicht nicht befragt, wieso er gestürzt ist und welche Medikamente er einnimmt. Wie wichtig das wäre, ist eine Forschungsfrage, der sich das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte angenommen hat.

4 Min. Lesedauer

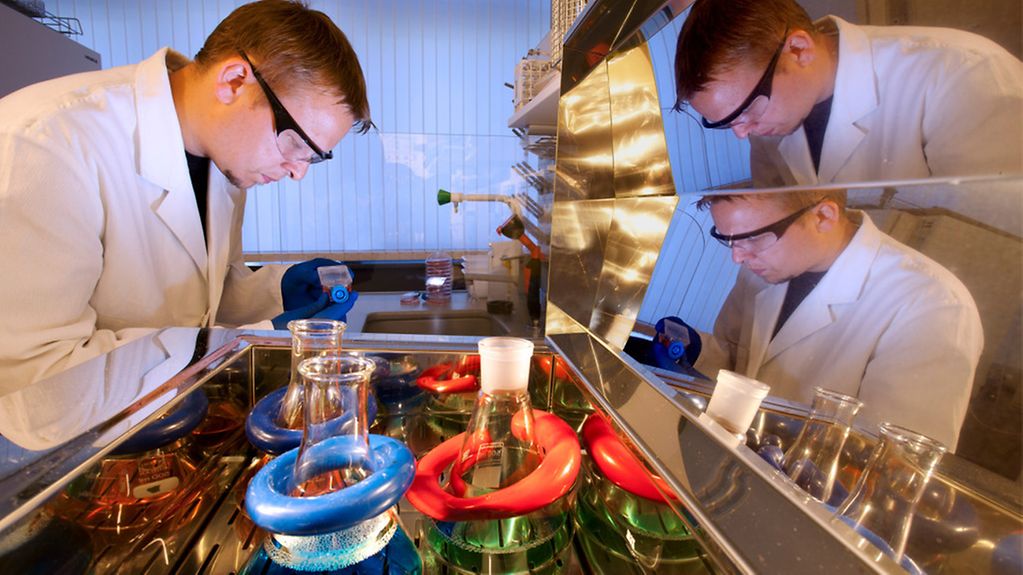

Chemiker, Ärzte und Biologen forschen in den Laboren

Foto: Thomas Ernsting

Medikamente können Nebenwirkungen haben, die bisher nicht bekannt sind. Vielleicht wurde unserem Patienten schwindlig, weil er eine Kombination von Arzneimitteln genommen hat, die er nicht verträgt. Tatsächlich gehen die Forscherinnen und Forscher des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Notfallversorgungen in Deutschland durch unerwünschte Arzneimittelwirkungen bedingt sind. Oftmals wird diese Ursache aber nicht oder nur zufällig festgestellt.

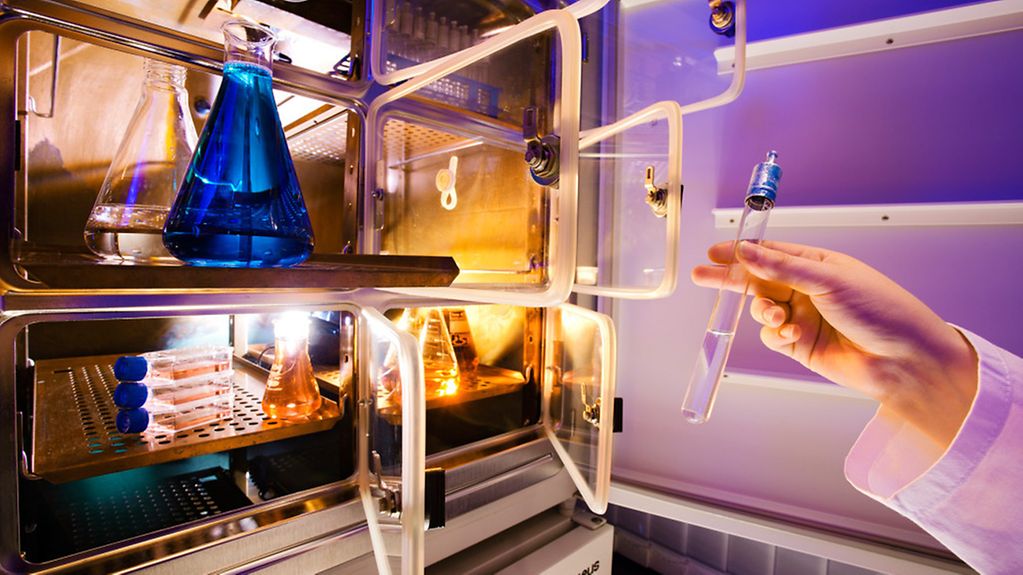

Zellen und Bakterien werden in einem Brutschrank kultiviert

Foto: Thomas Ernsting

Über jeweils ein Jahr erhält das BfArM dazu Daten von den zentralen Notaufnahmen der Universitätskliniken und Kliniken Bonn, Fürth,Ulm und Stuttgart. Gemeinsam erfragen und erforschen die Partner die genauen Ursachen schwerer unerwünschter Arzneimittelwirkungen. Die Forscherinnen und Forscher am BfArM gehen davon aus, im Zusammenhang mit dieser Studie etwa 9.000 Fälle erfassen zu können. Jeder Fall wird bis zum Ende des Klinikaufenthaltes nachverfolgt und analysiert.

Es geht darum festzustellen, wie hoch der Anteil grundsätzlich vermeidbarer Medikationsfehler ist. Die Fehlerarten werden klassifiziert und ihre Häufigkeiten ermittelt. Daraus sollen verbesserte Strategien zu deren Vermeidung entwickelt werden. Gleichzeitig werden auch die patientenabhängigen Risikofaktoren untersucht wie Alter und Begleiterkrankungen oder die Einnahme vieler Medikamente gleichzeitig.

Gebäude des BfArM

Foto: BfArM/Frank Rümmele

Dieses Forschungsbeispiel zeigt eine Kernaufgabe des Instituts, nämlich die fortlaufende und systematische Überwachung der Sicherheit von Arzneimitteln. Andere Aufgabengebiete sind die Zulassung von Arzneien, die Risikoerfassung und -bewertung von Medizinprodukten und die Überwachung des Betäubungsmittel- und Grundstoffverkehrs. Oberstes Ziel aller Maßnahmen ist es, die Arzneimittel- und damit die Patientensicherheit zu erhöhen.

Warum nach der Einführung von Medikamenten noch Forschung notwendig ist, erläutert Frau Prof. Stingl, Vizepräsidentin des BfArM: "Nach der Zulassung wird es plötzlich viele Hunderttausend, bis zu Millionen Patienten gegeben. Und hier erleben wir dann überhaupt erstmal, dass neue Nebenwirkungen auftreten, die selten sind, die aber häufig schwer und unerwartet sind."

Eine Vielzahl der Forschungen findet in den aufs Modernste ausgestatteten Laboren statt, in denen winzige Mengen von Substanzen aufgespürt werden können, Zellen gezüchtet und Substanzen bei extrem niedrigen Temperaturen langfristig gelagert werden können.

Bei der Analyse, ob jemand mit unerwünschten Nebenwirkungen einer Arznei rechnen muss, kann man aber auch schon sehr viel früher und grundsätzlicher ansetzen, nämlich bei den Genen eines Menschen. Daraus lässt sich in vielen Fällen ablesen, ob bei der Gabe eines Medikaments unerwünschte Nebenwirkungen auftreten könnten. Das Forschungsgebiet, auf dem das BfArM auch aktiv ist, nennt man Pharmakogenomik.

In einem künstlichen Magen wird die Wirkstofffreisetzung getestet

Foto: Thomas Ernsting

Die Menschen sind verschieden und sie haben ganz unterschiedliche gesundheitliche Vorbelastungen und Lebensweisen. So fragt der Arzt, bevor er ein Medikament verschreibt, ob der Patient raucht, wie viel Alkohol er trinkt und ob er gesundheitliche Probleme beispielsweise mit Niere oder Leber hatte. Der Arzt berücksichtigt Alter, Geschlecht, Gewicht und viele andere Faktoren. Weitere Informationen bieten die Gene des Patienten, die z.B. bestimmen, wie ein Patient Arzneimittel im Stoffwechsel umwandelt und aus dem Körper ausscheidet.

Um die Erbinformation für die Medikation von Patienten zugänglich zu machen, müssten im Vorfeld Genotypisierungen stattfinden. Patienten müssten also eine Analyse ihrer Gene zulassen, die für den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten eine Bedeutung haben und diese Informationen in der elektronischen Patientenakte für alle Ärzte abrufbar speichern lassen.

Vor dem Hintergrund von Sorgen vieler Menschen, wenn es um den Schutz sehr persönlicher Daten wie der eigenen Erbinformation geht, ist dies ethisch nicht einfach. Schließlich ist der "genetische Fingerabdruck" in sehr vielen Fernsehkrimis der Schlüssel zur Aufklärung eines Falls. Schwerwiegender ist aber wohl die Sorge, aus der genetischen Information ableitbare Gesundheitsrisiken könnten von Krankenkassen für die Tarifgestaltung genutzt werden. Daher ist es besonders wichtig, genetische Untersuchungen immer auf spezifische Fragestellungen – in diesem Fall die Arzneimitteltherapiesicherheit - zu beschränken.

Zellen werden in flüssigem Stickstoff gelagert

Foto: Thomas Ernsting

In einem Forschungsprojekt des BfArM geht es daher zunächst vor allem um Ausbildung und Schulung von Ärzten und Apothekern und dies im europäischen Kontext. Die Behandelnden sollen vertieftes Wissen um individuelle Arzneirisiken erhalten. Gleichzeitig sollen sie erfahren, welche Möglichkeiten für die individualisierte Medizin aus der Pharmakogenetik erwachsen. So können sie Patienten besser über die Chancen der vorbeugenden Genanalyse im Zusammenhang mit ihrer Arzneitherapie unterrichten und Bedenken abbauen.

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist eine selbstständige Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Hier arbeiten rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - darunter Ärzte, Apotheker, Chemiker, Biologen, Juristen, Ingenieure, technische Assistenten und Verwaltungsmitarbeiter – für die Erhöhung der Arzneimittel- und damit der Patientensicherheit.